『最強の二人』(2011年)レビュー|笑いと敬意で人生を再起動する友情

「特別扱いしない敬意」が、止まっていた人生の温度をもう一度動かす――。

実話ベースのバディ・ヒューマンドラマ『最強の二人』を、ネタバレありで整理する。

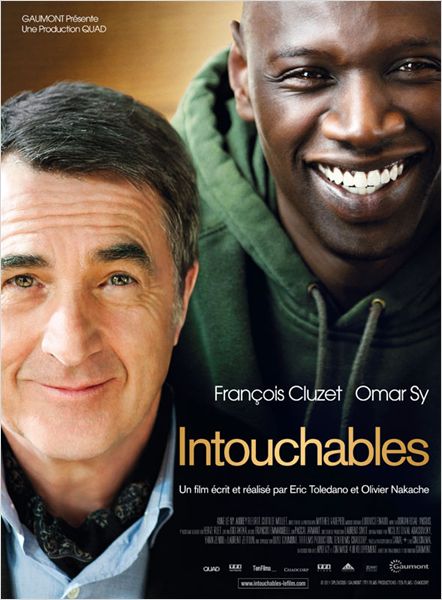

◆作品情報

| 原題 | Intouchables |

|---|---|

| 監督・脚本 | エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカッシュ |

| 原作 | フィリップ・ポゾ・ディ・ボルゴ『Le Second Souffle』 |

| 出演 | フランソワ・クリュゼ、オマール・シー、アンヌ・ル・ニ 他 |

| 配給 | ゴーモン、ギャガ |

| 公開 | 2011年 |

| 上映時間 | 112分 |

| 製作国 | フランス |

| ジャンル | ヒューマンドラマ/バディムービー/ハートフルコメディ |

| 視聴ツール | Netflix、吹替、自室モニター、Anker Soundcore Liberty 5 |

◆キャスト

-

フィリップ:

フランソワ・クリュゼ

代表作『プレタポルテ』(1994年) -

ドリス:

オマール・シー

代表作『ジュラシック・ワールド』(2015年) -

イヴォンヌ:

アンヌ・ル・ニ

代表作『フランス、幸せのメソッド』(2010年) -

マガリー:

オドレイ・フルーロ

代表作『最強のふたり』(2011年) -

エレノア:

ドロテ・ブリエール・メリット

代表作『最強のふたり』(2011年)

◆ネタバレあらすじ

『最強の二人』(2011年)は、事故で首から下が動かなくなった大富豪フィリップと、

彼の介護人となった移民出身の青年ドリスの交流を描いたヒューマンドラマです。

フィリップは知性と財力に恵まれながらも、重い障害と妻の死により、人生への情熱を失いつつありました。

そんな彼のもとに、介護経験も資格もないドリスが現れます。

ドリスは仕事への意欲もなく、面接に来た理由も不純なものでしたが、

なぜかフィリップは彼を雇う決断を下します。

価値観も育ちも正反対の二人は、当初は衝突を繰り返します。

しかし、ドリスの遠慮のない言動や率直な態度は、フィリップを「障害者」ではなく「一人の人間」として扱うものでした。

その姿勢に、フィリップは次第に心を開いていきます。

クラシック音楽とブラックミュージック、上流階級とスラム街という対照的な世界が交差する中で、

二人は少しずつ互いの人生に影響を与えていきます。

本作は、友情や再生をユーモアを交えて描いた、実話ベースの感動作です。

ここから先は、ラストまで踏み込みます。

▶ ネタバレありの詳細あらすじ(開く)

フィリップの介護人として働き始めたドリスは、型破りな方法で日常の介助をこなしていきます。

危なっかしい場面も多いものの、彼の存在はフィリップに久しく失われていた「生きる楽しさ」を取り戻させていきます。

夜の外出や音楽、冗談を交わす時間の中で、フィリップは少しずつ心の傷を癒やしていきます。

一方、フィリップは顔も知らない文通相手の女性エレノアに恋心を抱いていましたが、

自身の障害を理由に会う勇気を持てずにいました。

ドリスはその背中を押し、強引ながらも行動を促します。

また、二人は旅行に出かけ、フィリップはパラグライダーによって、再び「空を飛ぶ」喜びを味わいます。

しかし、ドリスは家庭の問題を抱えており、フィリップのもとを去る決断をします。

ドリス不在の生活で、フィリップは再び生気を失っていきます。

そんな中、ドリスは再び彼の前に現れ、ある計画を実行します。

それは、エレノアとの再会を叶えることでした。

物語の最後、フィリップは新たな一歩を踏み出し、ドリスは彼を遠くから見守ります。

二人の友情が今も続いていることが示され、物語は静かな余韻を残して幕を閉じます。

|

|

|

|

◆考察と感想

『最強の二人』は、一見すると「障害を持つ富豪と貧しい移民青年の友情」という、非常に分かりやすい感動物語だ。

しかし、この映画がここまで世界的ヒットになった理由は、単なる“いい話”を超えたところにあると俺は思う。

まず特筆すべきは、この映画が「障害」や「介護」を真正面から美談にしていない点だ。

フィリップは確かに重度の障害を負っているが、彼は聖人でも被害者でもない。

気難しく、皮肉屋で、どこか人を試すような態度を取る男だ。

一方のドリスも、純粋無垢な善人ではない。

無職で前科があり、面接に来た理由も失業手当の延長という打算的なものだ。

この“どちらも欠点だらけ”の二人が出会うことで、物語は安易な感動路線から一段階引き上げられている。

俺が最も重要だと感じるのは、ドリスがフィリップを「特別扱いしない」ことだ。

世間は障害者に対して、過剰な配慮か、過剰な距離のどちらかに陥りがちだ。

しかしドリスは違う。遠慮なく冗談を言い、失礼なことも平気で口にし、フィリップを“かわいそうな人”として扱わない。

その無神経さこそが、フィリップにとって救いになっている。

この映画は、「優しさ」とは何かを問い直している。

思いやりとは、相手を守ることではなく、対等に扱うことなのだと。

一方で、この作品が批判されている「人種や階級のステレオタイプ」についても、無視すべきではない。

確かに、ドリスは陽気でリズム感があり、人生を楽しむ術を白人富豪に教える存在として描かれている。

これは“魔法の黒人”という批判が出るのも理解できる。

ただ俺は、この映画が社会問題を真正面から告発する作品ではなく、「関係性の物語」に徹している点を評価したい。

移民問題や格差社会を深掘りしなかったのは逃げでもあるが、同時に焦点を絞った結果でもある。

また、フィリップの「生の痛み」の描写も印象的だ。

夜中に突然襲ってくる幻痛、亡き妻への未練、誰にも見せない孤独。

ドリスはそれらを解決しない。癒やさない。ただ、隣にいる。

ここが重要だ。この映画は、「人は他人の人生を救えない」という前提に立っている。

救えるのは、人生そのものではなく、“今日一日を少しだけマシにすること”だけだ。

終盤、ドリスがフィリップの元を去る展開も、感傷を抑えた良い判断だと思う。

二人は永遠に一緒ではいられない。友情は依存に変わる前に、距離を取る必要がある。

だからこそ、ラストの再会と見送りが美しい。

友情とは、そばにいることではなく、相手が前に進むのを見届けることなのだと、この映画は静かに語っている。

『最強の二人』は、人生が好転する奇跡の物語ではない。

人生が“完全には治らない”ことを前提に、それでも笑える瞬間があると示す映画だ。

その現実的な優しさこそが、この作品を長く愛される一本にしているのだと思う。

この映画からモテ男が学ぶべきことは明確だ。

人は「気を遣ってくれる相手」ではなく、「素の自分を崩さずに接してくる相手」に惹かれる。

ドリスは優しさを演じない。媚びない。だから信頼される。

恋愛でも同じだ。相手を特別扱いしすぎる男は距離を生む。

対等に笑い、遠慮なく本音を言える関係こそが、人を惹きつける。

モテとは、気配りではなく“覚悟を持って踏み込むこと”だ。

ただのレビューで終わらせない。“男前にビシッと決める”映画知識を身につける場──シネマログ。

会話で効くネタ、俳優・ジャンルの基礎教養、デートで外さない選び方までを要点だけ端的に。

◆教訓、学び

モテる男とは、相手を特別扱いしすぎず、対等な一人の人間として本音で向き合える男だ。

◆似ているテイストの作品

-

『グリーンブック』(2018年/アメリカ)

育ちも価値観も違う二人が旅を通して“対等な相棒”になっていく実話ベースのバディ映画です。

偏見や距離感を笑いで溶かしながら、関係性が深まっていく温度が『最強の二人』に近いです。 -

『35年目のラブレター』(2025年/日本)

不器用な人生が、誰かとの関係の中で少しずつ“報われていく”タイプのヒューマンドラマです。

泣かせに走りすぎず、ユーモアと優しさで心を温める後味が本作と相性抜群です。

◆評価

| 項目 | 点数 | コメント |

|---|---|---|

| ストーリー | 19 / 20 |

重度の障害を負った富豪と、社会の周縁に生きる青年という 対照的な二人の出会いを、過剰な感動演出に頼らず描き切った構成が秀逸。 実話をベースにしながらも、悲劇性より「関係性の変化」に焦点を当て、 人生が少しずつ前に進んでいく感覚を丁寧に積み重ねている。 |

| 演技 | 19 / 20 |

フランソワ・クリュゼは、静かな皮肉と知性で 内に孤独を抱えた人物像を繊細に体現。 オマール・シーは、陽気さの裏にある不安定さを自然体で演じ、 笑いと救いを同時に成立させている。 二人の化学反応こそが本作最大の推進力だ。 |

| 映像・演出 | 19 / 20 |

派手なカメラワークや演出に頼らず、 邸宅という閉じた空間と日常の所作を積み重ねることで 人物同士の距離感を可視化している。 音楽の使い方も控えめで、感情を煽らず、 観客に余白を残す演出判断が心地よい。 |

| 感情の揺さぶり | 19 / 20 |

涙を強要する展開ではなく、 笑いの中にふと差し込まれる孤独や痛みが じわじわと感情に染み込んでくる。 喜びと喪失が同時に存在する描写が多く、 観終わった後に温度のある余韻が長く残る。 |

| オリジナリティ・テーマ性 | 19 / 20 |

本作が描くのは「障害」や「格差」そのものではなく、 人が人をどう扱うかという根源的なテーマだ。 特別扱いしないことが、最大の敬意になり得るという視点は鋭い。 明確な答えを押し付けない姿勢も、本作の誠実さを支えている。 |

| 合計 | 95 / 100 |

感動を売り物にせず、対等な関係性の尊さを描き切った傑作。 笑いと痛みが同居するからこそ、 人生はもう一度動き出せると静かに教えてくれる。 何年経っても色褪せない、普遍的な一本だ。 |

◆総括

『最強の二人』は、感動を押し売りする映画ではない。

障害、貧困、人種、階級といった重い要素を抱えながらも、それらを「問題」として声高に語らず、

あくまで人と人がどう向き合うかという一点に物語を絞り込んでいる。

その姿勢こそが、この作品を長く生き残らせている最大の理由だ。

フィリップは救われる存在ではなく、ドリスも救世主ではない。

二人は互いの人生を“変える”のではなく、止まっていた時間をもう一度動かすきっかけになるだけだ。

その距離感が誠実で、現実的で、だからこそ美しい。

友情は依存ではなく、尊重と別れを含んで成立する――本作はその事実を、過剰な説明なしに観客へ伝えてくる。

また、本作が賛否を呼ぶのは、それだけ多くの視点を内包している証拠でもある。

ステレオタイプとの境界線を歩きながら、それでも人間同士の“体温”を描き切った点は、評価されるべきだろう。

笑えて、温かくて、しかし決して軽くない。

『最強の二人』は、人生が完全には好転しなくても、人は誰かと出会うことで少しだけ前を向ける――

その静かな真理を、丁寧に刻み込む映画だ。

◆ 余韻を整えるアイテム

映画の余韻を、部屋の光で仕上げる。

『最強の二人』みたいに、心の温度が静かに上がった夜は、照明も“強すぎない光”がちょうどいい。

Cercano(セルカノ)のコードレス・テーブルランプなら、USB充電で置き場所自由。

3色切り替えで、映画→読書→作業まで雰囲気を切り替えられます。

コメント