◆映画『クローゼット』の作品情報

- 監督・脚本:キム・グァンビン

- 出演:ハ・ジョンウ、キム・ナムギル、ホ・ユル 他

- 配給(日本):クロックワークス

- 公開:2020年

- 上映時間:98分

- 製作国:韓国

- ジャンル:ホラー、ミステリー、サスペンス(社会派スリラー)

- 視聴ツール:U-NEXT、吹替、自室モニター、Anker Soundcore AeroClip

◆キャスト

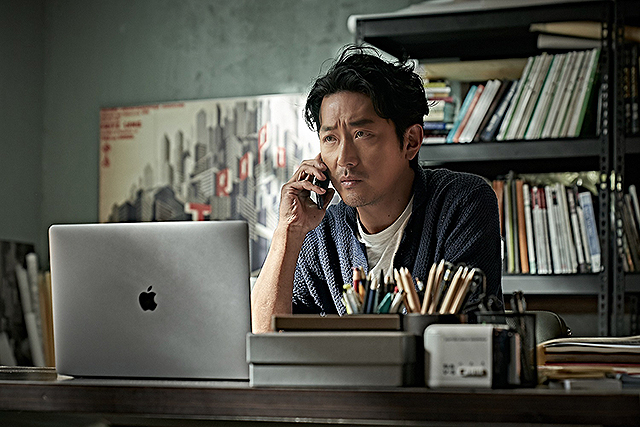

- サンウォン:ハ・ジョンウ — 代表作『神と共に 第一章:罪と罰』(2017年)

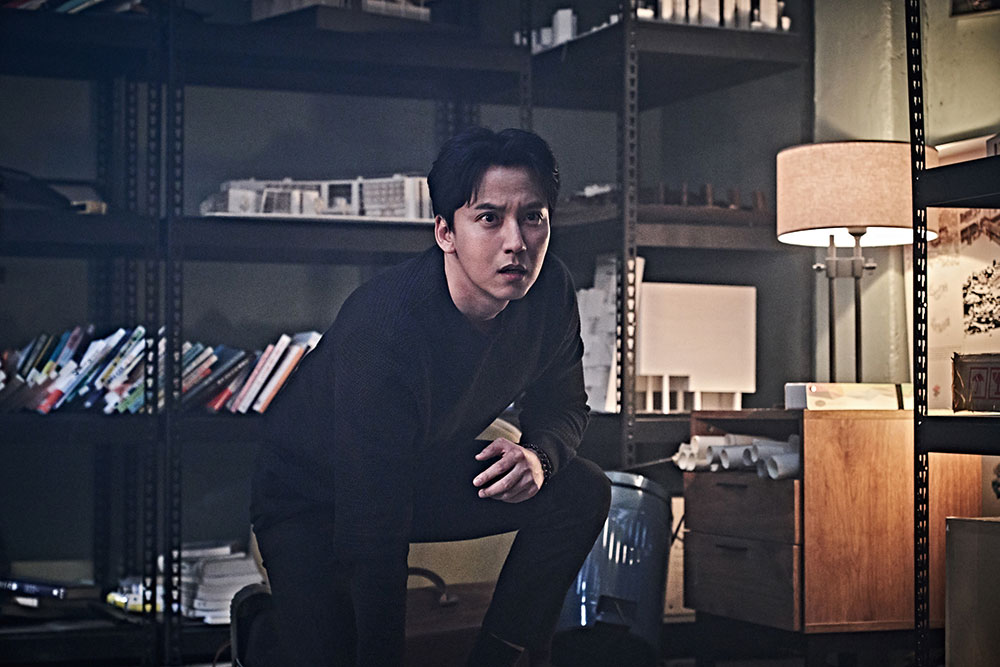

- ギョンフン:キム・ナムギル — 代表作『感染家族』(2019年)

- イナ:ホ・ユル — 代表作『1987、ある闘いの真実』(2017年)

- ミョンジン:シン・ヒョンビン — 代表作『コンフィデンシャル/共助』(2017年)

- ミョンジンの父:キム・スンフン — 代表作『工作 黒金星と呼ばれた男』(2018年)

◆ネタバレあらすじ

建築家のサンウォン(ハ・ジョンウ)は、妻を事故で亡くし、幼い娘イナと二人で新たな生活を始めます。

心に深い傷を負ったイナは、母の死以来ほとんど笑わなくなり、サンウォンも仕事と子育ての両立に苦しんでいました。

気持ちを切り替えるため、サンウォンは郊外の一軒家へと引っ越します。新居での生活が始まったものの、イナの部屋に置かれた古びたクローゼットから、奇妙な音や人影が現れ、不気味な現象が続きます。

最初は気のせいと思っていたサンウォンでしたが、次第に家中に異変が広がり、イナの様子もどこかおかしくなっていきます。

そしてある夜、イナは突然クローゼットの前から姿を消してしまいます。

警察も手がかりを掴めず、世間の疑いがサンウォン自身に向けられる中、彼の前に「退魔師」と名乗る男ギョンフン(キム・ナムギル)が現れます。

彼の言葉を信じるべきか、父としてどう行動するべきか。クローゼットに隠された“真実”が、サンウォンの心を試すことになります。

▼ここからネタバレありです

やがて、すべての事件には「クローゼット」が関係しており、その背後には悲惨な過去を持つ少女ミョンジンの霊が存在することが明らかになります。

ミョンジンは、親に見捨てられ、焼け落ちる家の中で命を落とした少女。孤独と怨念が積み重なり、彼女は他の子供たちを“救う”つもりで霊界へ引き込んでいたのです。

イナもまた、父に拒絶されたと感じ、ミョンジンの声に導かれて姿を消したのでした。

サンウォンは自ら霊界へ入り、娘を取り戻すためミョンジンと対峙します。

ギョンフンの助けを借りながら、サンウォンは彼女の孤独を受け止め、失われた“親子の絆”を取り戻します。

現世に戻ったサンウォンとイナは、再び共に歩き出しますが、最後に映る一人の子供の影が、まだ救われない現実を静かに告げるのでした。

◆考察と感想

映画『クローゼット』は、ただのホラー映画ではなかった。観終えたあと、静かに胸を刺す「父親としての責任」と「親子の断絶」というテーマが、じわじわと残る作品だった。

序盤は完全にホラーの王道。新居のクローゼットから聞こえる物音、少女の霊、不気味な人形──Jホラー的演出がしっかり効いていて、音の使い方や暗闇の間の取り方も秀逸だった。特に娘イナが“何か”に取り憑かれたように笑う場面は、韓国映画らしい緊張感の張り詰め方が見事で、正直ゾッとした。けれど、この作品の真髄は恐怖ではなく、その奥にある「心のすれ違い」だったと思う。

サンウォンは、妻を亡くして以来、娘のことを愛しているつもりで何も見えていなかった。仕事を優先し、娘の気持ちに寄り添えなかった父親。対してイナは、そんな父の冷たさに傷つき、愛されたい一心で“クローゼットの向こう側”に救いを求めた。つまり、この物語の「怪奇現象」は、親子の心の歪みが形を持ったようなものだ。

中盤で登場する退魔師ギョンフン(キム・ナムギル)が物語の空気を一変させる。彼の登場によって作品はホラーからサスペンス、そして人間ドラマへとシフトしていく。ギョンフンはふざけたようで実は誰よりも“子供の魂の叫び”を理解している人物であり、彼とサンウォンの関係性が後半の最大の見どころだった。ギョンフンの軽口に苛立つサンウォンが、少しずつ心を開いていく過程は、まさに「希望の兆し」のようだった。

そして物語の核心であるミョンジンの存在。彼女はただの悪霊ではなく、ネグレクトの犠牲者だ。親に見捨てられ、焼け落ちる家の中で絶望のまま命を落とした少女。その怨念がクローゼットに宿り、「親に見捨てられた子供たち」を霊界へと連れ去っていた。つまり、彼女は“悪”というよりも“悲しみの化身”だ。彼女の怒りの根源には、現代社会が抱える痛みがそのまま投影されている。子供の失踪事件、育児放棄、孤独な家庭──この映画は「見えないクローゼットの中に、どれだけの涙が閉じ込められているのか」を描いていたように思う。

ラスト、サンウォンがミョンジンの霊を抱きしめるシーンは胸を打った。恐怖の対象だった存在を「受け入れる」ことでしか救えないという構図が、あまりに人間的だ。サンウォンは娘を救うためだけでなく、過去の自分を赦すために霊界に飛び込んだ。そこに“父親としての覚悟”が見えた。彼の「ごめん」という一言の代わりに、抱きしめる腕の強さがすべてを語っていた。

この作品のすごいところは、社会派テーマを語りすぎず、ホラー演出の中に自然に織り込んでいる点だ。ミョンジンや子供たちの霊が出てくるたびに、恐怖よりも「この子たちはなぜこんなにも悲しいのか」と思わされる。怖さより哀しさが勝つ。ホラーでありながら人間ドラマとして完成されているのが『クローゼット』の最大の魅力だ。

そして、もう一つ印象的だったのが「音」。ヴァイオリンの旋律が静寂の中に響くシーン、無音が続く中での足音──それらが心理的な緊張を完璧に演出していた。特に霊界のシーンでの音響設計は圧巻で、まるで“生と死の境界”を音で感じさせるような感覚に陥る。映像も暗闇の奥行きを巧みに使っており、韓国映画の技術力の高さを再確認した。

最後のギョンフンとのやり取り──「除霊代は2億だ」と冗談交じりに言うラストシーンは、救われた空気を残して幕を閉じる。この軽妙さがなければ、映画はあまりに重たくなりすぎたかもしれない。悲しみを描きながらも、希望と笑いで終わる。そのバランス感覚が、まさに“韓国サスペンスの粋”だった。

『クローゼット』は、家族の形を失いかけた現代にこそ観るべき映画だ。

ホラーの皮をかぶった社会派ドラマであり、恐怖の中に「愛の再生」を描いた人間ドラマ。

観終えたあと、自分の中の“クローゼット”を少し覗きたくなるような、不思議な余韻を残す傑作だった。

『クローゼット』を観て思うのは、「怖さより、ちゃんと向き合う勇気が大事」ということ。

サンウォンのように、仕事を言い訳に心を閉ざす男は多い。けれど、本当に強い男は逃げずに誰かを抱きしめられる人だ。

愛を言葉でなく行動で示す。それが最も“モテる”男の生き方だと、この映画が教えてくれる。

◆教訓、学び

愛されたいなら、怖れずに「向き合う勇気」を見せろ――無関心より、寄り添う男が最後にモテる。

ただのレビューで終わらせない。“男前にビシッと決める”映画知識を身につける場——シネマログ。

会話で効くネタ、俳優・ジャンルの基礎教養、デートで外さない選び方までを要点だけ端的に。

◆似ているテイストの作品

- 『楽園』(2019年/日本)

小さな町で起きた少女失踪事件を通して、人間の孤独と赦しを描いた社会派サスペンス。 - 『タイタン』(2018年/アメリカ)

科学実験によって人間の姿を変えていく過程を描くSFスリラー。

◆評価

| 項目 | 点数 | コメント |

|---|---|---|

| ストーリー | 18 / 20 | ホラー→社会派サスペンスへの転換が見事。 |

| 演技 | 19 / 20 | ハ・ジョンウの内面演技、キム・ナムギルの軽妙さ。 |

| 映像・演出 | 18 / 20 | 光と影で「心の闇」を視覚化。 |

| 感情の揺さぶり | 19 / 20 | 恐怖より切なさが勝る。 |

| オリジナリティ・テーマ性 | 17 / 20 | ネグレクト×ホラーの発想。 |

| 合計 | 91 / 100 | 恐怖の中に“愛の再生”。 |

※点数は私的基準です。

◆総括

ホラー的な恐怖演出はもちろん、父親の罪悪感、娘の孤独、そして現代社会が抱える「ネグレクト(育児放棄)」という深い問題を、クローゼットという象徴的な空間を通して見事に表現しています。

暗闇の向こうに潜むのは怪異ではなく、親と子の心の距離。この構図が作品全体に強いリアリティを与えており、恐怖よりも“痛み”が残るのが本作の真骨頂です。

ハ・ジョンウとキム・ナムギルの名演によって、父と退魔師という対照的な二人の男の関係が深まっていく過程も見応え十分。ギョンフンの軽妙さが重いテーマを中和し、サンウォンの葛藤と贖罪をより立体的に浮かび上がらせています。

また、終盤に向けて物語が「恐怖」から「救済」へと変化していく構成は見事で、ホラーでありながら、最終的には“愛とは何かを問う人間ドラマ”として心に残ります。

恐怖に震える物語の中で、父親が娘を抱きしめる瞬間――そこには「赦し」と「希望」が確かに存在する。

『クローゼット』は、恐怖を通して“人間の温かさ”を再確認させてくれる稀有な作品と言えるでしょう。

モテる男の視点で言えば、この映画の真の教訓はシンプルです。

「人は向き合う勇気を失ったとき、心のクローゼットに閉じ込められる」。

恐れずに、相手の痛みを見ようとする――その姿勢こそが、最も魅力的な“人間力”なのです。

コメント